1968年12月10日广州股票配资,工程兵司令员陈士榘与其他兵种、院校的首长们一起欢迎毛主席等党和国家领导人的到来。待毛主席等人到场后,陈士榘等人见自己完成了欢迎任务,便边鼓掌边后退。谁知毛主席却从众人将陈士榘牵了出来:“来,到我身边。”从此时起,陈士榘上将开始走上了上升之路,到了1969年,陈士榘成功被选为中央委员。

陈士榘想要退,毛主席却偏要让他进,而这也成为陈士榘建国后仕途生涯的一个缩影。

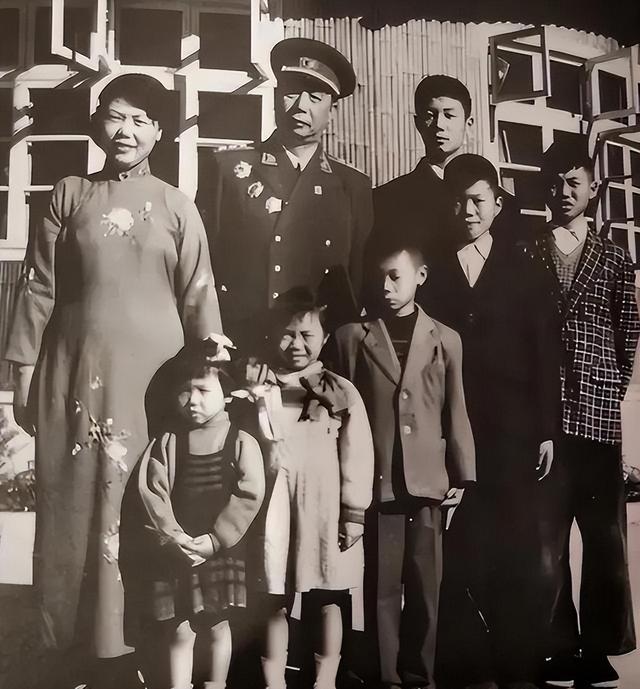

在陈士榘之子陈人康的回忆录中,曾记载了这样一件事。1965年,罗瑞卿从总参谋长的位置上“退”了下来,总参出现了空缺。当时有两个人选——原东野参谋长刘亚楼和原华野参谋长陈士榘。

但是众所周知,刘亚楼当时的身体已经很不好了,肯定不适合当选总长。因此大家皆认为,陈士榘应当是下一任总参谋长。

听闻此消息,陈士榘却有些惴惴不安。他找到刘志坚,说自己只想当个小兵种司令员,对总参谋长没什么兴趣,并让其转告中央。后来的结果一如陈士榘所愿,杨成武成了代总长。到了晚年,陈士榘对陈人康表示,当时幸亏没有选上总参谋长,不然真就完蛋了。

不想当将军的士兵不是好兵,同样不想当大将军的将军不是好将军。在我国军事体制内,总参谋长的地位举足轻重,就如陈赓所说总参谋长就相当于三军司令。当年徐向前、粟裕都曾担任过总参谋长,试问哪位将军对这个职位不向往呢?

然而唯独只有陈士榘,对总参谋长的位置一点也不感冒,甚至“唯恐避之不及”。要知道在战争年代,陈士榘的这种“谦退”是绝对不可能发生的。

战争年代的陈士榘从来都是直来直去、当仁不让、锋芒毕露,没有他不敢执行的任务,也没有他不敢担任的责任。

1946年中,国民党第74师奇袭两淮,切断了山东解放区与华中解放区的联系,重创我军多支部队。陈毅、粟裕都有心反攻两淮,找74师复仇。

然而作为参谋长的陈士榘却有自己的主张,他认为相比于两淮,鲁南更重要。于是他绕开陈毅,单独向中央发电,要求放弃打74师,专打鲁南。对此,中央批复同意。

对于陈士榘不经自己同意给中央发电的行为,老上级陈毅怒不可遏:“你向中央告的状?”粟裕则唉声叹气了一晚上。

“七月分兵”后,陈士榘和唐亮带领三纵队和八纵队组成陈唐兵团,与陈赓、谢政委兵团遥相呼应,一路攻城略地、战无不胜。因而有“陈唐、陈唐,势不可挡之称。”

在洛阳战役时,陈士榘有了一个惊人之举。他要求统一指挥陈唐、陈谢两大兵团。要知道陈赓的资历、战功比陈士榘是要高的,但是陈士榘依然如此申请。最终中央批复,同意陈士榘指挥两大兵团。就这样,陈士榘一个上将,指挥了1个大将(陈赓),2个上将(谢政委、唐亮)、

淮海战役时,中野围困了黄维兵团,但苦于缺炮,迟迟无法拿下。于是粟裕派遣陈士榘带领华野三个纵队驰援。

到了中野司令部,陈士榘向希贤政委提议,要求中野让出一个进攻位置。于是希贤政委电询各纵队,结果皆不愿意让位。陈士榘一下子急了,带领着3个纵队就要走。最终好在王近山的六纵让出了位置,才化解了这个尴尬。

陈士榘所部到位后,他又要求统一指挥靠近中野六纵的七纵、十三纵以及华野炮兵第三团。希贤政委考虑了一下,又答应了。

12月14日,陈士榘率部发动反攻,终于打破了疆域,黄维兵团全军覆没。就连希贤政委也不禁赞叹:“还是陈士榘有办法啊。”

陈士榘在战争年代的性格用希贤政委的一个字就能形容,那就是“傲”。当然这个傲不是“傲慢”“骄傲”,而是一种强烈的自信以及敢于任事、立功的精神。

但到了和平时期,陈士榘却迎来了一场蜕变。

正所谓“太平本是将军定,不许将军见太平”。让一个习惯打仗的将军再去适应和平生活是很难的。因此战将们到了和平时期,都面临着转型难问题,即使新中国的将领们也不例外。然而作为一代战将,陈士榘却顺利地完成了这个转型。

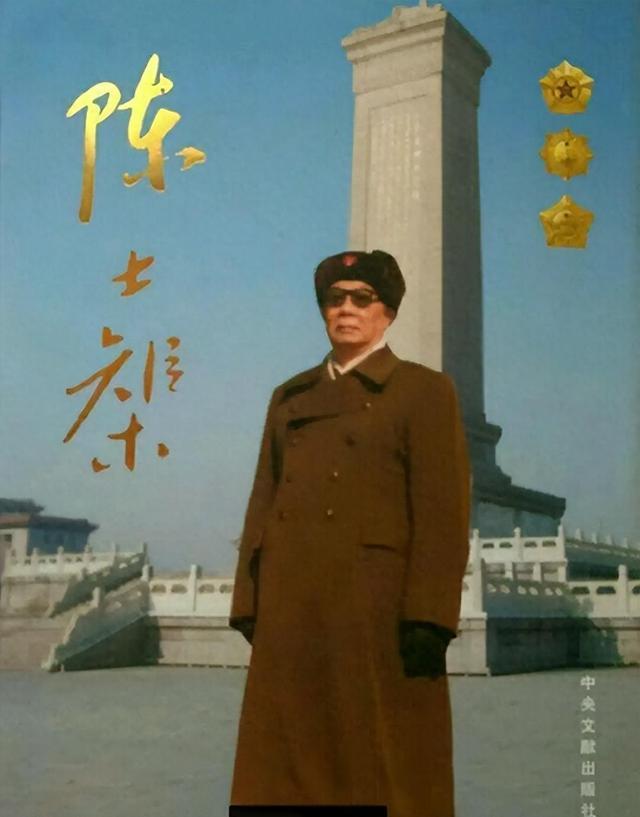

而这个蜕变来自于他执掌工程兵的经历。工程兵,在我军是个小兵种,位置出现了空缺。当时中央军委给出意见,陈士榘或者陈伯钧。毛泽东斟酌再三,最终选定了陈士榘:

“陈士榘祖父克山、克水,父亲、叔叔工兵管代,工程兵司令非陈士榘莫属。”

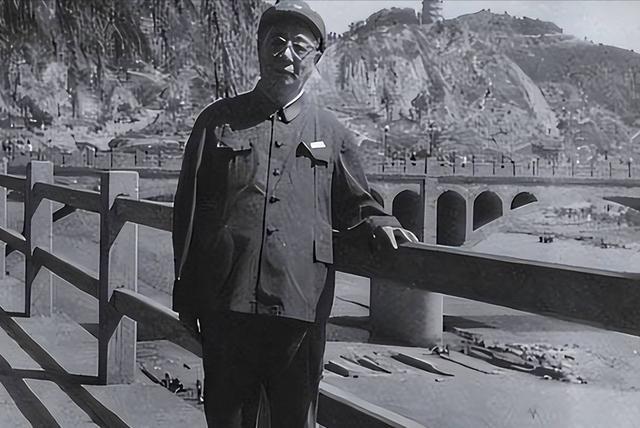

陈士榘虽然没有什么当工兵的经验,但他也不言语,直接扎根在荒郊野外以及工地上。当年我国研发原子弹,陈士榘带领工程兵战士前往罗布泊,在茫茫沙漠中建设靶场,吃了很多苦。从1958年到1964年,一待就是6年。

陈士榘不仅成功地完成了修建靶场的任务,还完成了一次心的旅程。

研究两弹磨炼了陈士榘的心性,他每天都要接待形形色色的人,要统筹各个部门的人员。正是这些磨砺,使陈士榘逐渐改变了战争年代耿直、锋芒毕露的性格,学会如何统筹以及安排人员。

与此同时,陈士榘身处大漠,远离政治的喧嚣,反而对自己是一种保护。当他走出大漠时,不仅能力大成,心性同样大成。

陈士榘回到北京后,仍然担任工程兵司令员。1965年12月,工程兵政委谭甫仁找到陈士榘,说他有望接掌总参。然而陈士榘却不以为然,认为自己能打仗,但不能打政治仗,总参的位置他做不了。

不久后,传来杨成武接任代总长的消息,陈士榘悬着的心才终于放下。陈士榘深谙高处不胜寒的道理,更领悟到知足不辱的道理。当然如果换做是战争年代,一向崇尚当仁不让的他,是绝不会推辞总参的责任的。

不仅如此,陈士榘在处理上下级关系上,也变得更加圆融。例如1968年,中苏对峙时,育帅曾让陈士榘拟定北线防务。陈士榘立刻问:“是否报告杨代总长。”育帅答:“不比,他是管政治的。”

然而陈士榘却感到不妥,他将北线防务计划打印了多遍,上报给叶剑英、徐向前和聂荣臻三位老帅。对此,连育帅也很认可:“再抄送刘帅一份吧。”

陈士榘如此圆融的考虑,与当年绕开陈毅、粟裕给中央发报形成了鲜明对比。能力的增进,心性的增加,让陈士榘终于迎来了质变。

很多人知道,陈士榘对毛主席有着极其深厚的感情,他对于主席的崇拜和尊敬到了无以复加的程度。而主席同样信任这个和自己一起从井冈山上杀出的上将。主席经常说陈士榘和他是“一个山头”的。然而忠诚重要,能力同样重要。而陈士榘的能力不负主席的期望。

1969年,陈士榘任中共中央军委委员。此前,陈士榘负责的不过是一军的事务,而此时负责的却是全军的事务,统筹各种事情,但是陈士榘依然能够游刃有余。

到了1972年初,陈士榘再次迎来“高升”的机会,叶剑英对陈士榘说,主席考虑调整他的工作。陈士榘问是什么工作。叶帅回答是“国防部副部长”。但对此,陈士榘再次表示了谦退:“我还是当小兵种司令员比较好。”

也许上级采纳了陈士榘的意见,最终他并没有进入国防部。但即便如此,陈士榘依然被重用,依然走得是上升通道。

当年,陈士榘入选军委办公会议,当时军委办公会议有十人,其中七人是政治局常委,而在三个普通中央委员出身的三位成员中,陈士榘排名第一。在那个波澜诡谲的年代,陈士榘不降反升、逆流而上,这是相当难的。

陈士榘能够身居高位,但也能安于享受离休生活。1976年后,陈士榘淡出了领导层。陈士榘曾带领过千军万马,曾身居过要职,但没有了工作,陈士榘依然可以自得其乐。

在退休中,陈士榘最喜欢的就是和那些曾和他出生入死的老战友们见面。一次,一次,杨得志、杨成武、武修权将军来看他,杨得志看到陈士榘很高兴:“陈士榘万岁!”

陈士榘有点不好意思:“别瞎喊,谁万岁呢?”

当时陈士榘已经无官一身轻,但杨得志依然打趣说:“你是我们领导啊!你当年是115师343旅参谋长,下面三个团,我和李天佑、杨勇都是团长,你就不是我们领导吗?”

事实上,此时的杨得志、杨成武等人都是实权干部,比陈士榘职务要高。但在特殊时代,反而是陈士榘职务较高。

陈士榘的副手张震后来就任军委副主席,他给陈士榘打电话:“老首长,你要多指导我工作啊!”

由此可见,陈士榘的离休生活依然是丰富多彩,人缘是极好的。而这与他心性的磨炼也有很大的关系。

1995年,陈士榘去世。去世前,他的妻子问他一生最爱谁。陈士榘艰难地说:“毛主席”。陈士榘去世后,天降大雨,天公似乎也为这位功勋卓著的上将哭泣。望着陈士榘的灵柩,张震嚎啕大哭:

“华野的领导们都走了,到时候谁来送我啊!”

马上打天下容易,下马坐天下难。陈士榘成功地完成了从战将到和平时期干部的转型广州股票配资,最终功成身退,安享幸福的晚年生活,为国家做出了巨大的贡献。陈士榘上将,千古流芳!

文章为作者独立观点,不代表信钰证券_合法配资开户_配资操盘开户观点